2002年,中国科学院国家天文台决定将发现的一颗编号为17693的小行星命名为“王大珩星”。

——引语

站在长春理工大学科技大厦的台阶上,眺望夕阳伴随着晚霞沉入西方,璀璨的星辰则伴着一轮明月缓缓升起,熠熠生辉。遥想当年,王大珩院士是否也曾伫立于这片故土,眺望远方。在这里,有一群群朝气蓬勃的孩子们,在他的教导之下,正渐渐如他一般散发出星辰般耀眼的光芒。

一、尽瘁报国

王大珩院士,中国著名光学家,中国科学院院士,中国工程院院士,“两弹一星功勋”获得者,并在庆祝改革开放40周年大会中,获得由党中央、国务院颁授的改革先锋奖章。

1942年,王大珩院士在英国攻读博士学位,而当他了解到祖国急需光学玻璃工艺方面的科技人才时,毅然放弃学位,到英国昌司公司进行实践工作,随后于1948年回国。

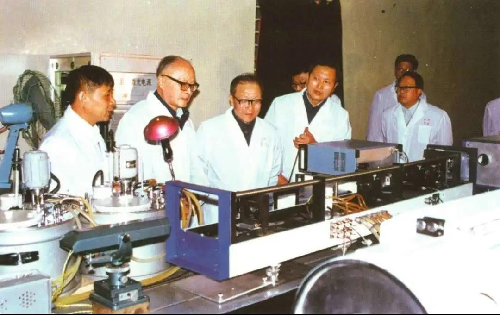

他曾在《我的自述》中提到:“1948年,我回到阔别十年的祖国。得以很好地发挥我的专长,使我引为自豪的是为国家做了一些创业性的工作。”回国后,王大珩院士担任了中科院长春光学精密机械研究所所长。当时的新中国百废待兴,在科技方面可谓是“巧妇难为无米之炊”。但王大珩先生怀着赤子之心,不辞劳苦,带领着600余名科学人才完成了一系列光学仪器的研制和创造,如著名的高精尖光学仪器“八大件”、大型精密光学跟踪电影经纬仪等等,并研制出中国第一台红宝石激光器,仅比世界上第一台红宝石激光器晚了十个月。

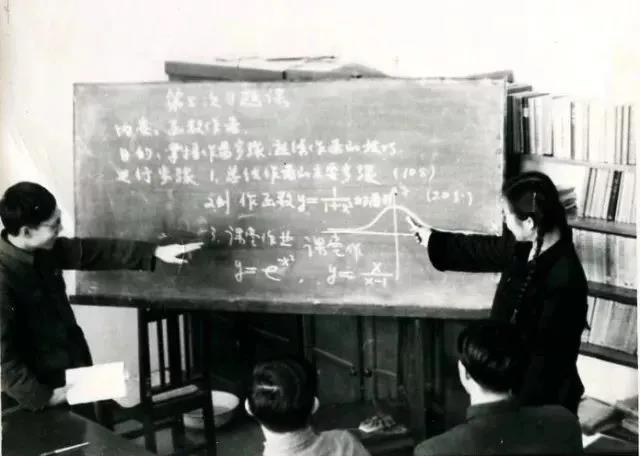

王大珩院士作为光学界公认的学术奠基人,“光”耀理工。他在光学方面培养了诸多理工青年学子,并注重他们学术思想的启发和独立工作能力的锻炼。而今许多学子已经在光学界声名远扬,在光学领域发光发亮。他“尽瘁报国,博大精专,求实创新,虚怀若谷”的科学精神早已成为长春理工人心中的一束智慧之光、科技之光,将学校前行的路点亮。他对新一代青年寄寓希望,十分重视培养青年科技人员,甚至在上个世纪60年代初,他培养了优秀的中年科学家蒋筑英。王大珩院士热忱的报国之志,真诚的为国之心,如璀璨的星辰,为祖国的科技发展带来希望之光。

二、博大精专

在一切的成就背后,离不开王大珩院士的刻苦求学和博大精专,他的求学态度激励着长理学子砥砺前行。

青年时代,王大珩院士一心向学。他1936年毕业于清华大学物理系,1938年远赴英国帝国理工学院攻读应用光学,此后在世界著名玻璃学家W.E.S特纳教授指导下进行有关光学玻璃的研究。

刻苦钻研后,王大珩院士坚持将博学与精专相结合。说到“博”,1964年,他在指导一位本科生的毕业论文时,为助其进行地质矿探,研制了一台分析仪器;在他自己的论文中,也涉及了短波光学、光学设计等多个领域。在培养长理青年学子时,他以渊博的学识和精深的造诣为学生所称赞,这种博学使得长理学子深刻地认识到“广博”在专业学科方面的重要性,因而在学术思想、学术观点上应兼容并包,百花争艳。

讲到“专”,王大珩院士最早发表的一篇关于光学设计的论文,有些思想至今仍是该领域的重要参考。他研究发展的V-棱镜精密折射率测定装置,获得了英国科学仪器协会第一届青年仪器发展奖,并成为商品仪器。讲到“精”,王大珩院士坚持严谨“精”确的科学态度。在审阅论文时,他不允许有任何错误存在;在测算方案时,对数据的要求精确到小数点后5位。“科学始终是不公道的,如果他不提出十个问题,也就永远不能解决一个问题。”在科研领域,坚持严谨求实,精益求精的态度,这种态度使长理学子在科研领域做出了杰出的贡献,这不仅是对学术的尊重,更是对自身的尊重,从而使长理学子在求学之路上更加多元化。

三、求是创新

李政道曾说过:“能正确地提出问题就是迈出了创新的第一步。”伟大的科学家总是愿意迈出第一步,并坚持走完剩下的九十九步。王大珩院士就是这样一位有着创新意识的科学家。

在科研方面,他总结了西方各国高科技技术计划(美国战略防御倡议“SDI”和西欧“尤里卡计划”等)的历史经验,并以创新的眼光思考中国应如何在未来的科学竞争中提高综合实力,从而成为了“863计划”的主要倡导者。

在教育方面,王大珩院士也有着卓越的创新和发展意识。在回归祖国后,王大珩院士不仅积极倡导各大高校设立光学专业,还亲自创办了长春光学精密机械学院(现为长春理工大学),并参与院系和专业的设置。2008年,王大珩院士还从自己获得的基金中拿出部分奖金,设立王大珩奖学金以激励学子。在王大珩院士的激励下,长春理工大学人才辈出,光学工程的毕业生遍布祖国光电行业各个领域。长春理工大学能有今日的繁荣局面,和王大珩院士的创新意识是密不可分的。

四、虚怀若谷

可以说,王大珩院士的一生伴随着无数的荣誉,为国家的光学事业做出了重大的贡献。但这样一位卓有成就的科学家,在晚年却依然有着平和淡泊、虚怀若谷的精神。他曾经这样评价自己的成就:“所有经历的事件和变迁,都是在国际形势的大环境中,在经济建设需求的促进和推动下形成的,并不是我个人的功劳。

2009年12月,王大珩院士还委托秘书蔡恒源为中国光学科技馆论证会带去一份特别的嘱托——虽然已至耄耋之年,但有件事他一直觉得不妥,就是很多人把他称作“中国光学之父”或“中国光学泰斗”。他说:“把我称作中国光学事业的‘开拓者’或‘奠基人之一’,我都可以接受,但如果说我是‘中国光学之父’,那我的老师严济慈、叶企孙,你们怎么称呼他们?所以请不要再叫我‘中国光学之父’了。”对于如此光荣的称号,王大珩院士依然谦虚淡泊,虚怀若谷,这样的精神宛如飘扬在理工大学上空的一面旗帜,是理工大学一道最美的风景线。

五、愿承其志

回顾王大珩院士的一生,其渊博的学识、报国的热忱、创新的意识,谦逊的精神,无不令人肃然起敬,感慨赞叹;而在2019年的70周年国庆阅兵仪式上,王大珩院士的照片赫然出现在了天安门广场的游行彩车之上,更是激励鼓舞了无数的理工学子。

已经走出校园的学子们,在王大珩院士伟大精神的影响下,如今有的成为了医生,有的成为了科学家、院士,甚至是将军。然而无论身兼何职,每个人都在认真扮演着自己的角色,在各自的领域发光发热;王大珩院士的精神,也深深影响着我们这批还未走出校园的学子,使得我们在国家危难之际——无论是“非典”侵袭,四川地震,还是如今的新型冠状病毒,都能心怀祖国,积极抗灾, 勇敢前行。

抬头望去,望远镜式的理工科技大厦安稳地伫立在夜幕之下,上空的星辰依旧璀璨,流光千里。作为理工学子,我们愿承其志,无论何时何地,都为祖国贡献自己的力量,使那颗耀眼的星辰,散发出更加明亮的光芒。

长理学子,永远怀念您!